Jérusalem se raconte aussi par ses petites histoires. Celle du quartier maghrébin, qui se dressait depuis le XIIe siècle au pied du Mur occidental avant d’être rasé par l’armée israélienne en juin 1967, n’est longtemps restée qu’un "trou de mémoire" désormais comblé par l’enquête au long cours de l’historien Vincent Lemire, qui en a fait le sujet de son dernier livre.

Historien spécialiste de Jérusalem, Vincent Lemire enseigne à l’université Paris-Est / Gustave-Eiffel et dirige le Centre de recherche français à Jérusalem (CNRS – MEAE) ainsi que le projet européen Open Jerusalem. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dédiés à l’histoire de la Ville sainte, dont La Soif de Jérusalem. Essai d’hydrohistoire (Publications de la Sorbonne, 2010), et Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles (Armand Colin, 2013). Au pied du Mur. Vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem (1187-1967), publié aux Édition du Seuil en 2022, est son dernier livre.

TSM : Pourquoi y avait-il des Maghrébins au pied du Mur occidental ?

Vincent Lemire : Quand les armées de Saladin conquièrent le Proche-Orient et Jérusalem en 1187, elles récupèrent une ville qui flotte dans ses murailles. Les Croisés ont expulsé toutes les populations juives, musulmanes, chrétiennes-orientales… et certains quartiers périphériques ne sont plus que des terrains vagues. Saladin entreprend donc de repeupler, de réurbaniser et de resanctuariser la Jérusalem islamique. Pour cela, il doit accueillir dans de bonnes conditions des pèlerins qui viennent de loin, et notamment les Maghrébins, qui ont un rôle très singulier au sein de l’islam médiéval.

Saladin et son fils créent donc une fondation pieuse, un waqf pour loger, soigner et nourrir les pèlerins du Maghreb, « vertueux ou non », « de passage, ou installés définitivement ». Le quartier maghrébin ne se résume pas à quelques bâtiments, c’est un ensemble de plusieurs dizaines de maisons. Le plus frappant, c’est la longévité du waqf Abou Médiene. Il fonctionnera durant huit siècles, grâce aux revenus conséquents et réguliers rapportés par le village qui lui a été confié en dotation : Aïn Karem ; un des terroirs les plus riches en dehors de Jérusalem. Quelques mois avant sa destruction, le quartier assume toujours sa fonction initiale d’accueil des pèlerins maghrébins.

Qui sont les habitants de ce quartier ?

Ce sont des gens de conditions modestes, comme le prouvent leurs habitations denses et petites, mais très valorisés sur le plan socio-culturel par la population locale. Les archives de la municipalité ottomane de Jérusalem montrent que les chefs de famille du quartier occupaient des postes de confiance. Ils étaient gardiens, percepteurs, responsables des douanes, surveillants des marchés… Par exemple c’était toujours un Maghrébin qui était à la tête de la très importante corporation des Crieurs publics. C’est donc par eux que passaient toutes les nouvelles, ils étaient « au centre du jeu ».

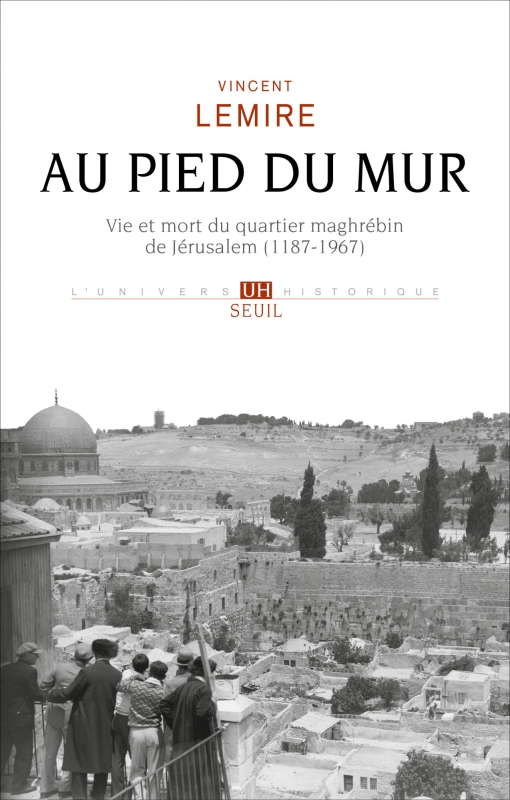

Le quartier des maghrébins. Photo prise entre 1920 et 1933 en surplomb du quartier des maghrébins, dans la partie sud-est intra-muros de la vieille ville de Jérusalem ©Library of Congress Prints and Photographs Division

Châteaubriand, dans son fameux Itinéraire de Paris à Jérusalem, décrit les Maghrébins comme des habitants très intégrés à la communauté citadine de Jérusalem. C’est très révélateur de la place de ce quartier : il n’avait rien d’une « marge », mais tout d’un « centre ».

Une centralité qui attire aussi les puissances étrangères, dont la France…

Oui, c’est une des découvertes de cette enquête. Entre 1948 et 1962, la France prend en charge la protection et la restauration de ce quartier, en tant que « puissance musulmane ». C’est le terme utilisé à l’époque. Parce qu’elle a un empire colonial en terres d’islam, la France se considère comme une puissance musulmane, responsable de la défense des lieux saints musulmans au même titre que des lieux saints catholiques.

Lire aussi >> Vincent Lemire : Le futur inaccompli de Jérusalem

C’est une position tout à fait assumée… et assez utile à rappeler par les temps qui courent ! Pour la France, c’est alors une manière d’asseoir sa légitimité au Maghreb et de contrer la montée en puissance des mouvements indépendantistes en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Qu’est ce qui amène à sa destruction ?

Deux phénomènes entrent en jeu. D’abord, la fragilisation des fondations pieuses islamiques par la puissance mandataire britannique (1917-1948), qui cherche à mieux les contrôler. Ensuite, le quartier est littéralement construit au pied du Mur occidental. À partir des années 1920, l’histoire du quartier et l’histoire du Mur vont littéralement se percuter. À mesure que le mouvement sioniste intègre les enjeux religieux dans sa rhétorique, le quartier maghrébin devient l’enjeu d’une bataille territoriale qui culmine en août 1929 avec les sanglantes « émeutes du Mur », tournant du conflit israélo-palestinien qui fait plus de 250 morts.

Les habitants du quartier vont devenir les instruments de rapports de force qui les dépassent totalement. J’ai découvert avec cette enquête que le quartier est pris pour cible par certaines organisations sionistes dès 1927. Le but est de fragiliser ces populations et de les faire partir, d’abord par le rachat, ce qui sera un échec, puis par des intimidations, y compris des attentats à la bombe. Il faut ajouter que, de 1949 à 1967, les juifs israéliens ne peuvent plus du tout accéder au Mur occidental, ce qui est une violation des accords de Rhodes, et génère une rancœur et une frustration très fortes dans l’opinion publique israélienne.

La destruction de ce quartier a été présentée comme une initiative spontanée d’entrepreneurs privés exaltés. Est-il est possible de prouver historiquement que l’initiative vient des plus hauts sommets de l’État ?

Tous les historiens sérieux savaient que cette histoire ne tenait pas debout. On ne peut pas imaginer qu’un quartier historique de Jérusalem soit détruit par 15 personnes armées de bulldozers. Mais l’éthique et le devoir de l’historien, c’est de documenter ce qu’il affirme, sans aucune contestation possible. Or les archives montrent qu’à partir de 1964 le gouvernement israélien, et notamment Golda Meïr, sait que le quartier maghrébin n’est plus protégé, ni juridiquement ni diplomatiquement. La France s’est retirée et l’Algérie n’a pas repris en charge cette protection.

Dès le vendredi 9 juin 1967, une note du ministère des Affaires Étrangères israélien montre que la décision a été planifiée, anticipée : des éléments de langage sont préparés en vue d’un éventuel scandale international. On y parle de “taudis”, de bâtiments “en péril”. Le même jour, une réunion entre le maire de Jérusalem Teddy Kollek et le commandant militaire Uzi Narkiss liste les différentes priorités qui suivront la conquête de Jérusalem-Est. Parmi elles figure la destruction du quartier maghrébin. Il n’y a aucune ambiguïté. L’opération est planifiée de longue date.

Le samedi 10 juin on demande à quelques architectes et archéologues de dessiner un plan de destruction pour donner une légitimité académique à la décision. Mais dans cette même nuit, c’est le double de la surface prévue qui sera finalement rasée. Cette destruction est symptomatique de ce qui se passe en Palestine et en Israël depuis un siècle : il y a des causes de long terme et des opportunités historiques, qui accélèrent brutalement la chronologie. Ici, c’est la guerre des Six-Jours et la prise de Jérusalem-Est le 7 juin 1967.

Tout un quartier rasé, plus de 130 familles déplacées, et pourtant cet événement passe à la trappe de l’Histoire. Vous parlez d’un “trou de mémoire”. Qu’est ce qui l’explique ?

Il y a plusieurs explications. Du côté israélien, c’est assez logique : ceux qui ont détruit n’ont pas intérêt à en parler, c’est un processus classique d’évitement. Pour ce qui est de la Jordanie, elle réagit sur le moment auprès de l’ONU, mais assez discrètement. De fait, les habitants du quartier maghrébin n’étaient pas jordaniens, mais ressortissants de l’Empire colonial français, puis citoyens des États maghrébins.

Or justement, ces nouveaux États indépendants (Tunisie, Algérie, Maroc) réagissent assez peu. Le quartier maghrébin est un héritage colonial, il est mis à distance, même si le roi du Maroc a gardé un lien relativement plus fort avec les anciens habitants, sans doute du fait de ses attributions religieuses.

On peut aussi s’étonner de l’absence de réaction française en 1967, alors que la France avait pris le quartier sous sa protection jusqu’à l’indépendance de l’Algérie (mars 1962). Les habitants du quartier maghrébin sont finalement des “orphelins d’Empire”. Orphelins de toutes les structures impériales et coloniales qui ont marqué son histoire : les grands empires islamiques puis l’empire colonial français… Dans les années 1960, lorsque la “tyrannie du national” l’emporte définitivement, ils se retrouvent à contre-courant de l’Histoire.

Comment la petite histoire du quartier maghrébin reflète-t-elle la grande Histoire de Jérusalem ?

D’une façon positive d’abord : le quartier maghrébin incarne Jérusalem comme “ville-monde”, une ville ouverte, où vivent des personnes qui viennent de partout, et ce depuis toujours. Cette histoire maghrébine de Jérusalem doit donc être mise en résonance avec celle des quartiers serbe, syrien, pakistanais, arménien, franc, éthiopien, yéménite…

Aujourd’hui on peut considérer ces petits îlots, étouffés par le conflit israélo-palestinien, comme du folklore, mais c’est l’inverse qui est vrai : le conflit israélo-palestinien n’est qu’une virgule chronologique dans l’histoire multiséculaire de Jérusalem.

Le côté négatif nous ramène justement à cette actualité dramatique, les expulsions et les destructions de maisons palestiniennes à Jérusalem-Est : les populations de cette ville ont certes leur propre histoire, mais elles sont aussi prises dans des tempêtes géopolitiques qui les dépassent et les emportent. Elles se font instrumentaliser, par les uns et les autres, avant de se faire balayer par les vents de l’Histoire. Mon ouvrage n’est donc pas une monographie fermée sur elle-même : l’histoire du quartier maghrébin est un excellent observatoire de l’Histoire globale de Jérusalem, sur plus de huit siècles.